TUBE MP改善計画 第2弾

本日は前回のコンデンサ交換に引き続き、TUBE MPの真空管の交換ネタでございます。

前回のコンデンサ交換では、小さな音にまとわりつくザラザラとしたノイズが無くなったのですが、依然としてホワイトノイズ(熱雑音)がかなり残っていましたので、ひょっとしたら犯人は真空管かも? と狙いを定めていたわけです。

早速真空管を購入

これが今回購入した真空管「GT-12AX7R」です。サウンドハウスから取り寄せました。スペック的には12AX7です。Groove Tubesは主にギターアンプ用の真空管を取り扱っている業者なのですが、数多くの真空管の中からクオリティや特性ごとに真空管を一本ずつ厳選して販売しているそうです。

なお、Groove Tubesで取り扱っている真空管はオーディオ用としても広く使われている真空管ですので、ギターアンプにしか使えないというわけではありません。

古い真空管(左)と新しい真空管(右)

古い真空管(左)と新しい真空管(右)

よく見るとゲッター(真空管上部の銀色に光っている部分)が古い真空管では残り少なくなっている事がわかるとおもいます。このゲッターと呼ばれる物は、真空管内部で発生するガスを吸着することで真空度を保つ役割があるそうなのですが、真空管を使い込むとこれが徐々に少なくなってきて、しまいには真空度を保てなくなり性能が落ちていくそうです。

真空管の交換は電球の交換並に簡単です

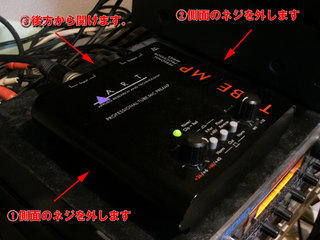

と、その前にTUBE MPの分解方法ですが、至って簡単です。両側面のネジを外すと本体が簡単に開きます。注意点は、ネジを外した後に後ろ側(コネクターが並んでいる方)から開くことです。このとき、開きづらいからといって力任せに開けようとすると中のフラットケーブルが切れます。(開きづらいのはこのケーブルのせいです)

TUBE MPを分解するとソケットに装着された真空管が見えます。これを慎重に引き抜き、新しい真空管を差し込みます。注意する点ですが、使用直後の真空管は高温になっています。火傷防止のために真空管に触れる場合には電源を切ってしばらくしてから触れて下さい。

真空管を装着した後は分解した時と逆の手順でTUBE MPを組み立てます。

真空管を装着した後は分解した時と逆の手順でTUBE MPを組み立てます。

ホワイトノイズが激減!

では早速試聴といきましょうか。

今回はギターからTUBE MPに直接接続し、その後は何もエフェクターを接続していません。つまりTUBE MPは単なるDI兼プリアンプとして動いています。ピックアップはシングルコイルにセット。簡単なアルペジオを弾いたものを古い真空管と新しい真空管の両方で録音し、比較しました。

なおパソコン用のスピーカーなどではノイズが聞こえない場合があります。その場合にはモニターヘッドフォンなどをご利用下さい。

古い真空管

新しい真空管

いかがでしょうか?

新しい真空管の方は、若干音がクッキリして明るくなっていませんか?

さらに古い真空管のほうではハッキリと「サーーーーー」というホワイトノイズが目立つのに対して、新しい真空管の方ではホワイトノイズが激減しています。なお、「ボーーーー」という音はピックアップのノイズでありTUBE MPのノイズではありません。

TUBE MPは改造の土台にもってこいの機材です

かつては定価が26000円ちょいだったTUBE MPですが、現在はサウンドハウスにて5,800円で売られています。私は560円でコンデンサを取り替え、2000円で真空管を取り替えました。3000円以内の出費で音がかなりクリアになりノイズが少なくなったので、これはコストパフォーマンスが高いと言わざるを得ないのではないでしょうか。

また、音楽をやらない人でも個人でのネットラジオ配信を行っている人は多いと聞きます。そして、ワンランク上のマイクをそろそろ・・・と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方々にもおすすめできる機材です。(改造の有無は関係なしに)

関連エントリ

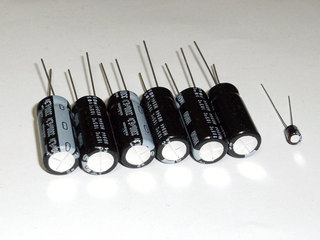

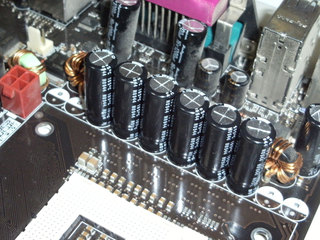

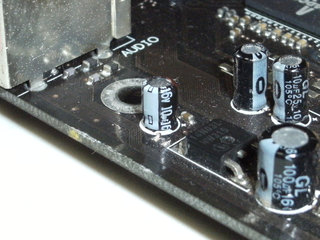

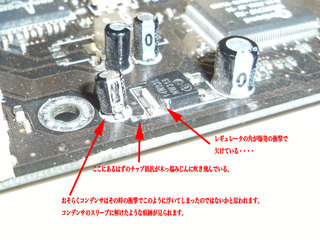

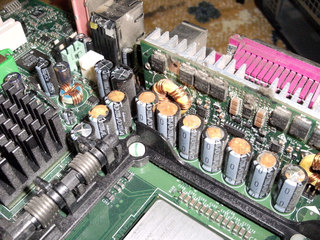

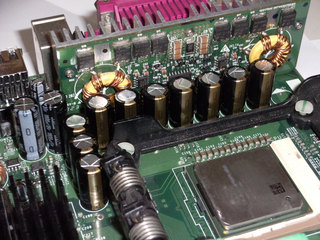

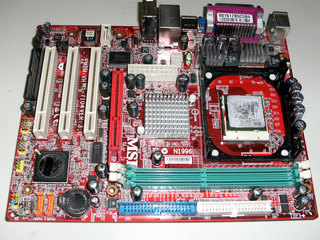

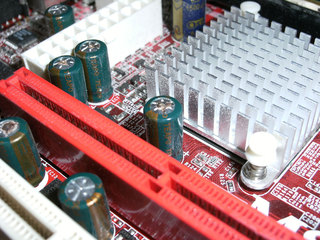

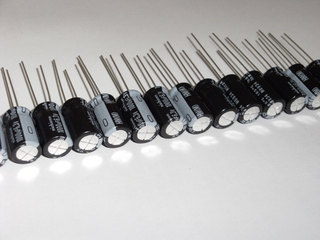

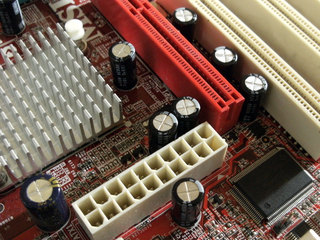

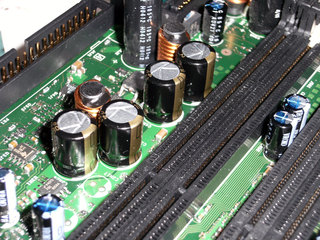

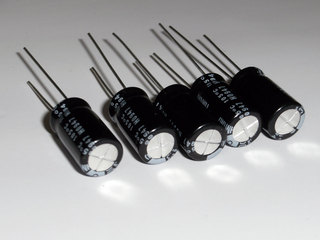

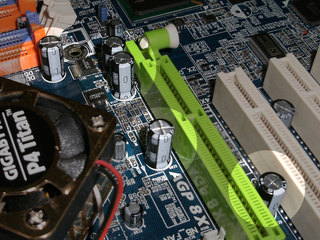

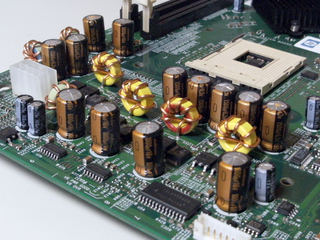

依頼者様より送られてきた物品に同梱されていた交換用のコンデンサです。

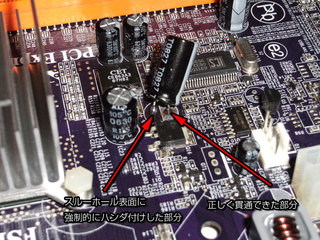

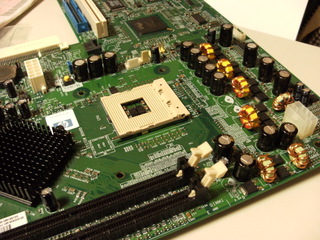

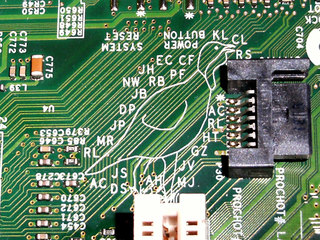

依頼者様より送られてきた物品に同梱されていた交換用のコンデンサです。 実はそうとう手こずりました。これが通常のハンダなら足が詰まった場合でも吸引器で割とサクッと取れてしまうのですが、鉛フリーハンダが使われているこのマザーボードは本当に悪戦苦闘しました。というわけで、かろうじて片方のスルーホール内の足は吸引器で取り出せましたが、もう片方の足はスルーホール内に引っかかっているようで、ウンともスンとも言いませんでした。

実はそうとう手こずりました。これが通常のハンダなら足が詰まった場合でも吸引器で割とサクッと取れてしまうのですが、鉛フリーハンダが使われているこのマザーボードは本当に悪戦苦闘しました。というわけで、かろうじて片方のスルーホール内の足は吸引器で取り出せましたが、もう片方の足はスルーホール内に引っかかっているようで、ウンともスンとも言いませんでした。