Slingboxというのは米国Slingmedia社の製品で、家庭で受信したテレビの映像をインターネット経由で視聴できるようにする装置です。つまりはネット環境さえあればテレビ番組をどこでも視聴可能にすることができます。素晴らしい!

ところが、本体底部の保証シールは破られていませんし、いったいどのようにコンデンサの交換を試みたのかわかりません。ひょっとしてメーカーの仕業なのでしょうか。

現在動作確認の結果待ちです。

Slingboxというのは米国Slingmedia社の製品で、家庭で受信したテレビの映像をインターネット経由で視聴できるようにする装置です。つまりはネット環境さえあればテレビ番組をどこでも視聴可能にすることができます。素晴らしい!

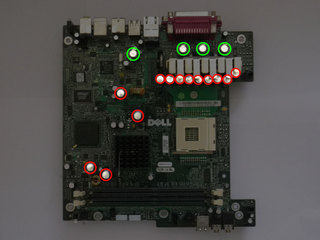

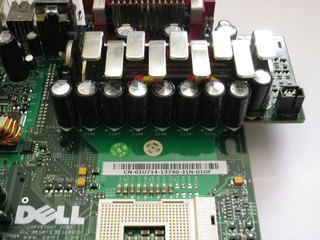

今回のご依頼は法人の方からのご依頼で、DELLのOptiplex SX260のコンデンサ17本の交換になります。

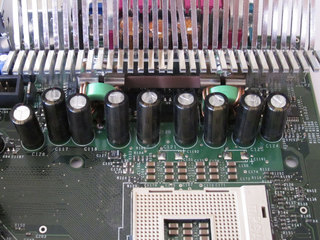

依頼者様によりますと、Optiplex SX260のマザーボードのコンデンサが液漏れこそ起こしていないものの、若干膨らんでいるので交換して欲しい、とのことでご依頼をいただきました。

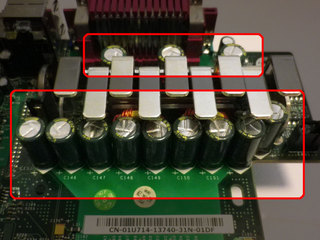

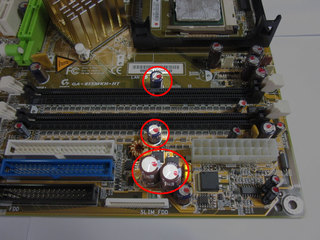

到着したマザーボードを見てみますと、CPU周辺やチップセット周辺にある2200μFのニチコンHMが微妙に膨張を起こしているのがわかります。

到着したマザーボードを見てみますと、CPU周辺やチップセット周辺にある2200μFのニチコンHMが微妙に膨張を起こしているのがわかります。

チップセット付近のコンデンサ2本。CPU周辺のコンデンサと同様、膨らみがみられます。

少し前のエントリでマザーボードが6枚ほど到着した事をお伝えしましたが、本日無事コンデンサ108本の交換が完了しました。

GA-8ISMKH-HTという名前から想像が付くとおり、このマザーボードはGIGABYTE社製の物なのですが、日立のビジネス向けPC「FLORA」向けに製造されている物であり、一般には市販されていないマザーボードです。

今回はある企業の方から、液漏れ・膨張を起こしたCPU周辺のコンデンサと他に負荷がかかる部位のコンデンサの交換のご依頼を頂きました。

今回交換するコンデンサは以下の18本です。加えてマザーボードが6枚ですから全部で108本。大変な作業になりますが頑張りました。

緑:16V 1500μF 10φ × 6本 赤:6.3V 1800μF 8φ × 7本 水色:6.3V 1000μF 8φ × 5本

まず、CPU辺のコンデンサですが、1次側の日ケミKZGが若干膨らんでいるのと2次側のルビコンMCZが派手に液漏れを起こしています。

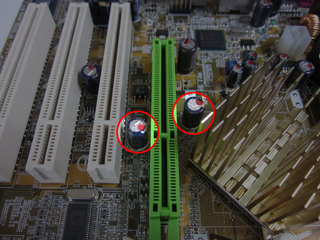

さらに、膨張などは起こしていませんが、経験上日ケミのKZGはわりと液漏れしやすい印象があるのと、GIGABYTE系のマザーボードではメモリスロット付近のコンデンサが膨らむ事が多いため、予防処置としてここも交換対象とします。

すべてのマザーボードからコンデンサを取り外した様子。108本! 使われていた物は、日ケミKZG、ルビコンMCZ、ニチコンHM、サンヨーWG等。製造時期は2003年頃ですから、膨張していない物も含め大分劣化はしていると思われます。

すべてのマザーボードからコンデンサを取り外した様子。108本! 使われていた物は、日ケミKZG、ルビコンMCZ、ニチコンHM、サンヨーWG等。製造時期は2003年頃ですから、膨張していない物も含め大分劣化はしていると思われます。いままでマザーボードのコンデンサの交換依頼を頂いた方から、「どのような道具を使っているのか」という質問をよく頂きます。そこで、簡単にではありますが、私が使っている道具をまとめてみました。

ハンダゴテ

何はなくともハンダゴテが無いと始まりません。

何はなくともハンダゴテが無いと始まりません。

この時注意していただきたいのが、普通の電子工作用に売られている20W-30Wのハンダゴテではマザーボードのように大きくそれ自体が放熱版の役割も兼ねている基板には歯が立たないということです。特にコンデンサをとり外す際に、マザーボード自体が熱を分散させてしまい、ハンダが溶かせない、という事が起こります。

ただし通常の電子工作で90Wで使用するとあっという間に基板のパターンを破壊しますので注意!

コテ先クリーナー

ハンダゴテのコテ先は作業中に何度も汚れを拭ってやる必要があります。

使い方は簡単で、作業前にこの黄色いスポンジを水で濡らしてやります。作業中にコテ先が汚れてきたらこのスポンジの上で何度かコテ先を拭います。また多くのコテ先クリーナーはハンダゴテスタンドも兼ねています。私が使っている物は、写真のgootのST-30です。

半田吸い取り線

マザーボードからコンデンサを取り外した後にスルーホールに残ったハンダを吸い取るのに使用します。

これが有るのと無いのでは後の作業効率に大きく影響します。ハンダ吸い取り線を吸い取りたい場所に押し当て、その上から熱くなったハンダゴテを当てることによりハンダを吸い取ります。 ハンダを吸い取った部分はニッパで切り取って処分します。従ってハンダ吸い取り線は使い捨てです。私が使っている物は、gootのCP-2015です。

ハンダ吸い取り器

こちらはハンダ吸い取り線ではなく、吸い取り器です。

ハンダ吸い取り線でも吸い取れなかったスルーホール内部のハンダを吸い取るのに使います。取り扱い説明書には、表から使用するように書いていありますが、マザーボードのように厚みのある多層基板では裏から使用したほうが効果的です。私はgootのGS-108を使用しています。

ハンダ

マザーボードのコンデンサを交換する場合には、通常の電子工作用のハンダではなく「両面プリント基板用」のハンダを使います。これは共晶ハンダという物で、融点が低く(183°)、サラサラとしているためにスルーホールの奥までスムーズに入り込み、なおかつ温度が下がると一瞬で固まるという特性を持っています。写真の商品はgootのSD-61です。

コテ先

コテ先は消耗品です。通常の電子工作の場合にはそれほど頻繁に交換する必要はありませんが、マザーボードのコンデンサ交換ではハンダゴテを高温に設定して作業する時間が長いため、あっという間にコテ先が寿命を迎えます。コテ先が寿命を迎えると、先が細くなったり変形したりするほか、コテ先のメッキが剥がれたり酸化したりしてハンダがスムーズに乗らなくなります。そうすると作業効率がかなり低下します。そこで私はマザーボード2、3枚を目安にコテ先を常に新品に取り替えるように心がけています。

私が主に使用するのはTQ-77RT-Bですが、場合によって先が細いTQ-77RT-SBを使い分けています。

フラックス洗浄剤

テスター

コンデンサを取り付けた後に、きちんと取り付けられているか、ショートを起こしていないかを調べるために使います。高い物から安い物までいろいろありますが、導通と直流電圧さえチェックできればどんなテスターでも構いません。

ニッパ

コンデンサを取り付けた後に余分な長さの脚を切るのに使います。

コンデンサの取り外し方

実はコンデンサの取り外し作業は、コンデンサの取り付け作業よりも難しいかもしれません。

多くの方が初めてコンデンサの取り外しに挑戦する際「ハンダが溶けない!」と口をそろえて言います。確かにマザーボードにハンダゴテを当てただけではハンダゴテをいくら高温にしても元のハンダは溶けない事があります。

そして、いくら溶けないからといって長時間高温になったコテを当て続けるとマザーボードの配線パターンやスルーホールを壊してしまい、回復不可能になってしまいます。

実は、マザーボードからコンデンサを取り外すのにはコツが必要で、このコツさえ掴んでしまえばまったく難しいものではなく、なおかつ長時間ハンダゴテを当てなくともすぐにコンデンサを取り外せます。

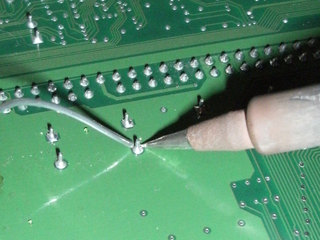

それは「追いハンダ」です。

写真のように、マザーボードのハンダを溶かしたい箇所にハンダゴテを当て、すぐに新しいハンダを流し込みます。すると新しいハンダが古いハンダに馴染むように溶け、あっという間にマザーボードのハンダが溶けてくれます。こうするとマザーボードを傷めることなくコンデンサの取り外しが行えるのです。これはマザーボード以外にも、プリント基板から部品を取り外す際の基本です。

写真のように、マザーボードのハンダを溶かしたい箇所にハンダゴテを当て、すぐに新しいハンダを流し込みます。すると新しいハンダが古いハンダに馴染むように溶け、あっという間にマザーボードのハンダが溶けてくれます。こうするとマザーボードを傷めることなくコンデンサの取り外しが行えるのです。これはマザーボード以外にも、プリント基板から部品を取り外す際の基本です。

ジャンクのマザーボードを買ってきて練習するのが吉

失敗してマザーボードを壊してしまったらどうしようと心配される方は、はじめから壊れているジャンクのマザーボードを数百円で購入してきて練習するのが吉です。まずはハンダが溶ける感覚などを体で覚えるのが良いと思います。ジャンクのマザーボードとはいえ、単にコンデンサが壊れているだけの物もあり、中には交換したら直ってしまった、というものもあるようで、練習ついでに数百円で手に入れたマザーボードが直ってしまったら大変お得ではないでしょうか。

今回のご依頼は久々にDimension 8400のマザーボードです。これで3枚目だと思います。

いずれも前回、前々回と同じ箇所のコンデンサの交換だったわけですが、依頼者様曰く「長年使っていたパソコンが不調のため近くのショップで診断してもらったところコンデンサがやられているとのこと、自分で交換を試みたがうまくいかず、最後の望みをとこちらのサイトにたどり着いた次第です。」とのことで、ご依頼を頂きました。

交換箇所は以下の5箇所になります。

さて、前述の通り依頼者様ご自身でコンデンサの取り外しを試みたとのことで、マザーボードをよく見てみますと、コンデンサ自体の取り外しはなんとか行えていたものの(取り外したコンデンサはセロテープで固定されていました)、スルーホールの中に古いコンデンサの足が詰まったままになってしまっています。これを取り除かない事には新しいコンデンサを取り付ける事が出来ません。 このスルーホールに詰まった足の除去がとても厄介な作業なわけですが、今回は融点の低いハンダをスルーホールにジョボジョボと大量に溶かし込みながら、裏から吸引、という技を使って、時間はかかったものの無事除去する事ができました。

このスルーホールに詰まった足の除去がとても厄介な作業なわけですが、今回は融点の低いハンダをスルーホールにジョボジョボと大量に溶かし込みながら、裏から吸引、という技を使って、時間はかかったものの無事除去する事ができました。

使用するコンデンサ、いずれもサンヨーのWGシリーズになります。

6.3V 2200μF 10φ×1本、10V 1000μF 10φ×5本の計6本を使用します。

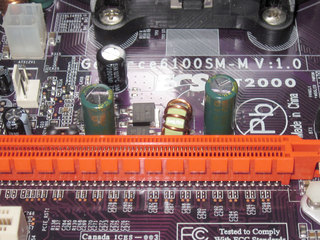

今回のご依頼はマウスコンピュータのデスクトップPCで、マザーボードにECSのGeForce6100SM-Mという物が使われているモデルです。

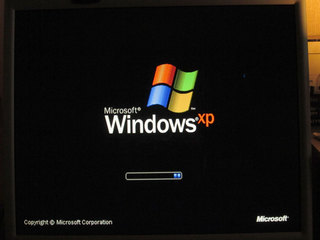

依頼者様曰く「XPのロゴマークの起動段階で電源が落ちてしまう症状が発生する、しかしソフトの資産等のためもうしばらくXPマシンを使い続けたい。」とのことでご依頼を頂きました。

ECSのGeForce6100SM-Mは2006年10月発売のマザーボードで、古いといえば古いのですがコンデンサが寿命を迎えるには少し早いかな、という気もしなくもない感じです。ところがマザーボードを実際に見てみて納得しました。

確かにCPU周辺のコンデンサを中心に膨張が見られ、問題のコンデンサは台湾OST社製のコンデンサが使われていました。これなら寿命が若干短くなってしまうのも納得できます。

交換するコンデンサは以下の12箇所です。膨張を起こしているのは赤枠のコンデンサ9本で、すべて台湾OST製です。緑の箇所は日本ケミコン製のコンデンサが使われており、膨張はまだ起こしておりませんでしたが、CPUの電源回路のコンデンサですので時期的にも交換したほうが良いと判断し、併せて交換対象としました。

しかしながら、大きな電力を消費するCPU側のVRM2次側コンデンサに1800μFのコンデンサを6本しか使わない、というのはすこし心細い気がします。OSTのコンデンサは負荷がかかるとすぐに液漏れを起こしてしまう事で有名ですから、このマザーボードで液漏れを起こしたのもその辺も関係しているのではないかと見ています。

取り外したコンデンサ。派手な液漏れは見られませんでしたが微妙に膨張していました。

交換に使用するコンデンサ。すべてサンヨー(現SUNCON)製のWGシリーズです。

まずはじめにCPU周辺の9本のコンデンサを交換しました。鉛フリーハンダを用いたマザーボードでしたので、作業が難航するかと思いましたがあっさりと交換できました。

続いてPCI Expressスロット付近のコンデンサ2箇所の交換です。

それでは、動作確認を行います。

コンデンサの交換前にはここで電源が落ちていたとされるXP起動画面。コンデンサ交換後は電源が落ちる事もなくなりました。

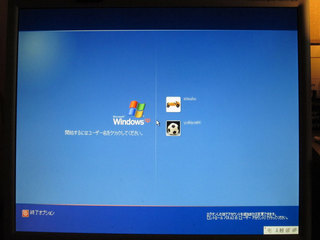

無事にログイン画面まで到着しました。

この後何度か起動試験を繰り返しましたがいずれも問題が発生することなく起動に成功しました。

今回のご依頼は本体ごとの送付でしたのでマザーボードを筐体に組み込み、再組み立てを行います。

この後パソコン本体は依頼者様の元へと返送されました。

今回はコンデンサ交換のご依頼を頂き、ありがとうございました。

引き続き、今度は別の企業の方で、やはり過去に何度もGX260のコンデンサの交換のご依頼を頂いている企業の方からまた依頼を頂きました。ありがとうございます。

毎回DELLのマシンを見ていて思うのですが、マザーボードを取り出すまでに取り外すネジの数が他のパソコンに比べて圧倒的に少ない。この辺の設計は感心させられるばかりです。

それにしても、企業で使われているパソコンって、とても長持ちしますね。頻繁な電源のON/OFFが無い事が長持ちの秘訣なのでしょうか。Optiplex GX260は2002年発売ですから、コンデンサが液漏れを起こして使えなくなるまでかれこれ9年動いてたってことですね。

さて、今回もGX 260ですが、毎回同じ箇所のコンデンサが液漏れを起こしています。

分解途中の写真です。毎回分解を行う際には再組み立ての時にスムーズに組み立てられるようにデジカメで細かく記録しています。分解途中ですでに液漏れコンデンサが見えています。

マザーボードを取り外したところです。

交換するコンデンサは以下の11本で、CPUの周りにある10本とメモリスロットの付近にある1本です。

いずれも6.3V 2200μF 10φのコンデンサです。

メモリスロット付近のコンデンサ。こちらもかなり漏れていますな。

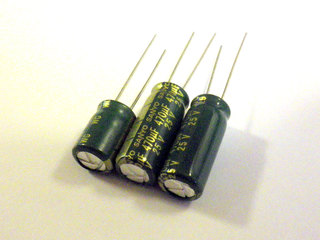

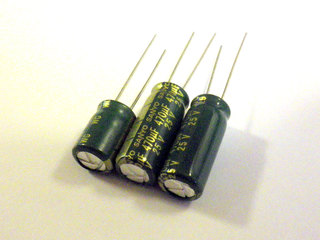

使用するコンデンサ。

やはりサンヨーのWGシリーズです。すべて6.3V 2200μF 10φの物を利用します。

続いてWindowsの起動にも成功しました。

動かなくなったパソコンが息を吹き返した瞬間です。

この後パソコンは依頼者様の元へと返送されました。

今回もご依頼、ありがとうございました。

震災以来2度目のご依頼になります。

今回交換するコンデンサは以下の17本になります。 17本あるコンデンサのうち液漏れ、膨張を起こしているコンデンサはVRM1次側の3本とメモリスロット周辺の5本で、CPU周辺にある9本のコンデンサはまだ膨張を起こしてはいませんでしたが、使用時期からみて寿命が近づいている可能性が大きいとのことでこちらも併せて交換して欲しいとのことでした。

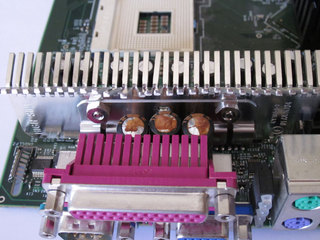

ひどい液漏れを起こしている部分はこちら、VRM1次側。16V 1800μFのニチコンHNが3本使われています。

この部分のコンデンサはヒートシンクが邪魔して交換が大変ではありますが頑張って交換します。

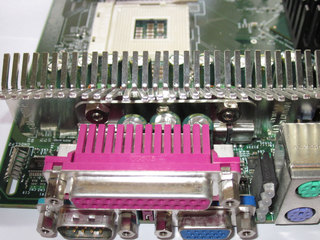

同じくニチコンHNが使われているメモリスロット周辺のコンデンサ。こちらも膨張や液漏れが見られます。

CPU周辺にある9本のコンデンサ。こちらは液漏れなどは起こしていない物の、製造時期や使用期間から寿命が近いと予想される。防爆弁形状からルビコンのコンデンサだと思いましたが、どうやら違うようで、メーカー不明です。

交換に使用するコンデンサ。

すべてサンヨー(現SUNCON)のWGシリーズを用います。

最後に、かなり高難易度のVRM1次側コンデンサ。ここは狭い隙間からラジオペンチを突っ込み、コンデンサを持ちながら慎重に作業を行わなければならない箇所ですので非常に神経を使います。

取り外したコンデンサ。2004年製造で、寿命を迎えてもおかしくない時期でした。

この後マザーボードは無事依頼者様の元へ返送されました。

久々にコンデンサ交換ネタです。

震災発生後初めてのご依頼になります。

今回はDELLのOptiplex GX620です。以前にも同じ方から同じ機種のご依頼を頂きましたが、多忙に付きまだブログに載せていません。申し訳ございません。

今回もとある会社のとある部署で使われているOptiplexのコンデンサが破裂してしまったとのことでご依頼を頂きました。

今回交換するのは以下の9箇所のコンデンサになります。

膨らんでいるコンデンサはチップセットおよびメモリ周辺の電源回路らしき部分のコンデンサで、9本あるうちの4本が膨張して液漏れを起こしておりました。そこで、予防処置も含めてこの9本をすべて交換することにしました。

交換に使用するコンデンサ

すべてサンヨーのWGです。

6.3V 2200μF 10φ × 6本

16V 1500μF 10φ × 3本

新しいコンデンサを取り付けた所です。

今回のご依頼は前回と同様に筐体のままでのご依頼でしたので、このように再組み立てします。