今回のご依頼はIwillのDP533-Sのコンデンサの交換のご依頼です。

DP533-Sは2002年に発売されたハイエンドサーバ向けのマザーボードで、2基のXeon CPUを搭載可能なハイスペックマザーボードです。当時の発売価格はなんと6万円弱!かくいう私も2002年頃にデュアルCPUを搭載したパワーマックG4が欲しくて欲しくて堪らなかったのですが、そんなお金など持っていなかった(当時の販売価格は399,800円)私は一番安い733MHzのG4(しかもL3キャッシュなし)を買いました。

さて、依頼者様によりますと「パソコンが立ち上がらなくなりマザーボードのコンデンサーが破裂しているのを発見し、ネットで修理方法を検索していたところ貴殿のホームページにたどり着きました。(中略)交換してほしいマザーは是非とも使いたいので。」とのことでご依頼を頂きました。確かに6万円もするマザーボードが立ち上がらなくなったら処分するのも勿体ないですし、使い続けたいところであります。

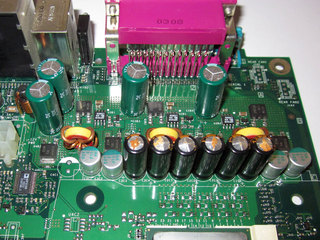

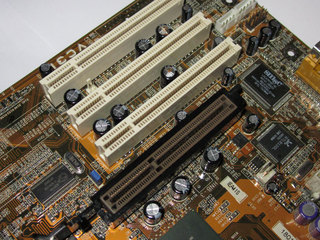

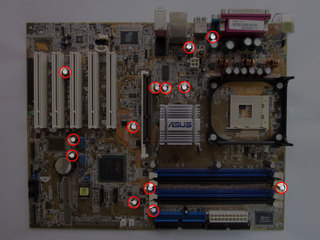

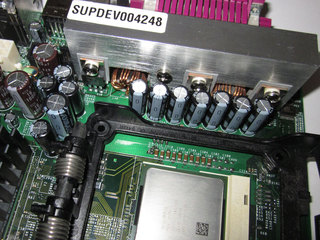

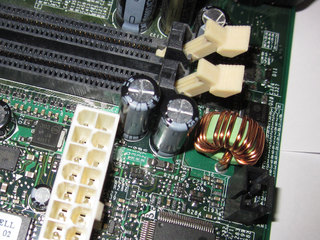

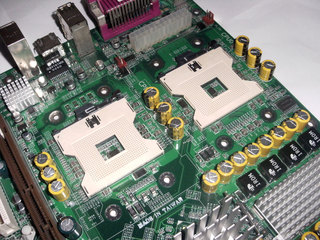

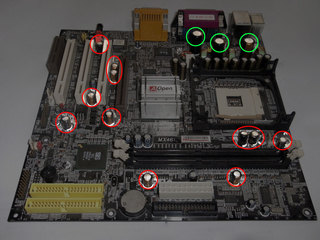

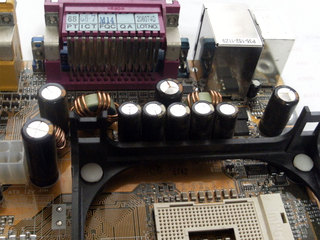

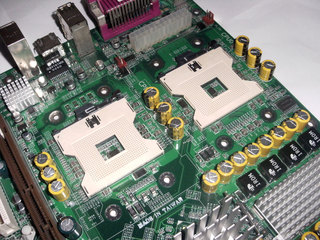

このマザーボードが実際に手元に到着した時の第一印象は「デカい!」流石にExtended ATXフォームファクタなだけあります。実はデュアルCPU搭載可能マザーを実際に目にしたのは実はこれが初めてです。さらにサーバー向けマザーボードなだけあって、CPU周りには信頼性抜群の富士通製固体コンデンサがズラりと並んでいます。(黄色いコンデンサがそれです)

このマザーボードが実際に手元に到着した時の第一印象は「デカい!」流石にExtended ATXフォームファクタなだけあります。実はデュアルCPU搭載可能マザーを実際に目にしたのは実はこれが初めてです。さらにサーバー向けマザーボードなだけあって、CPU周りには信頼性抜群の富士通製固体コンデンサがズラりと並んでいます。(黄色いコンデンサがそれです)

それにしても私、「富士通」という単語を目にすると、かの名作「バック・トゥ・ザ・フューチャー2」の1シーン、主人公マーティー・マクフライが「伊藤富士通」(映画ではFujitsu,Itoという表記)という胡散臭い名前の上司にクビにされるシーンをどうしても思い出してしまい頭から離れません。

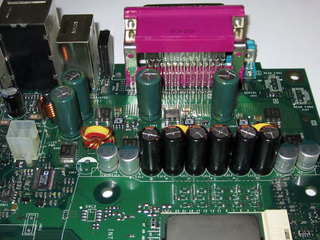

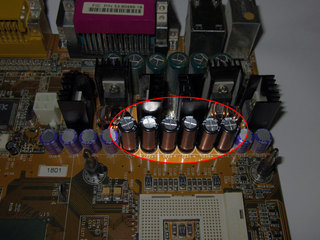

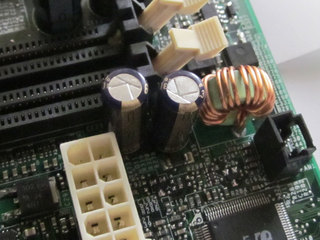

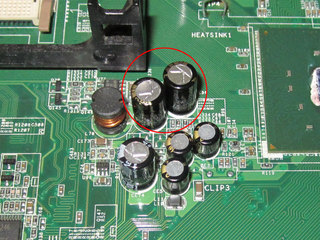

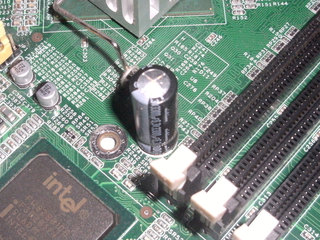

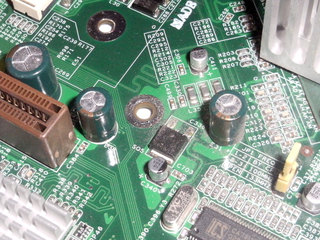

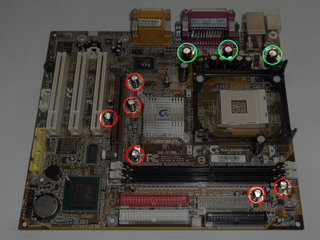

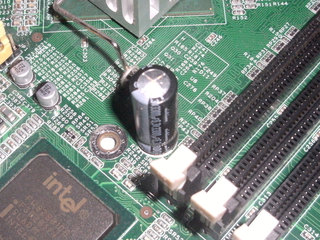

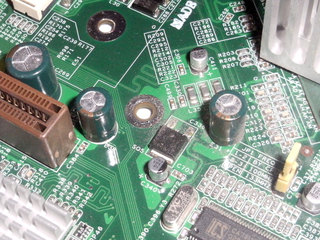

そんな高信頼コンデンサを大量に搭載したマザーボードの一体どこのコンデンサがダメになっているのかと申しますと、まずはここです。ニチコンのHMが使われています。CPUの周辺には大量に固体コンデンサを投入しているにもかかわらず、このあたりは非固体コンデンサが使われています。

ちなみに画像をよく見て頂くとわかると思うのですが、本来コンデンサが取り付けてあるはずの場所にコンデンサが付いていない箇所があります。依頼者様曰く「何らかの拍子に外れてしまった」そうで、ここに新しいコンデンサを取り付けて欲しいとのことでした。

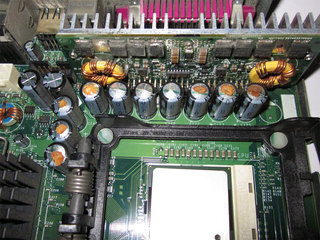

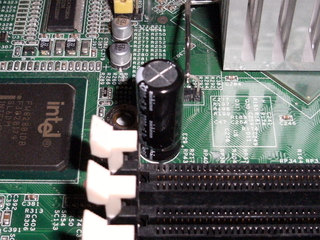

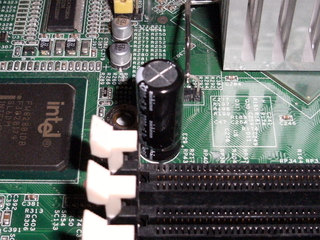

さらに、ここのニチコンHMも頭が膨らんでいます。

さらに、ここのニチコンHMも頭が膨らんでいます。

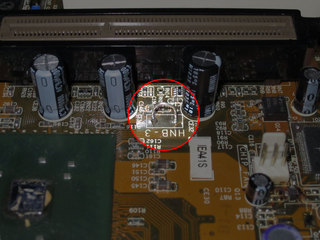

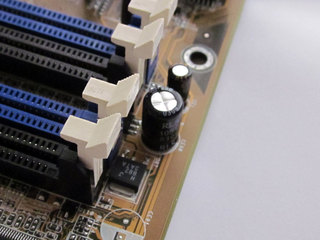

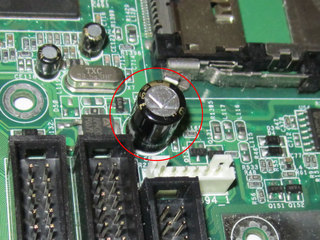

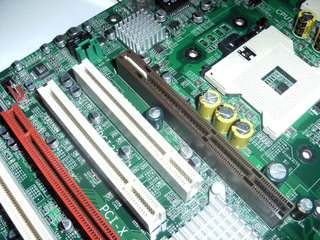

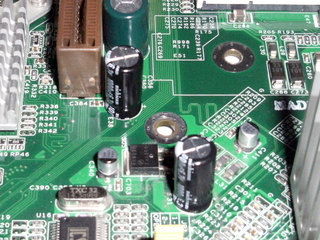

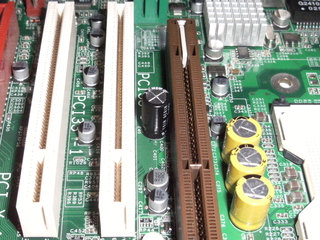

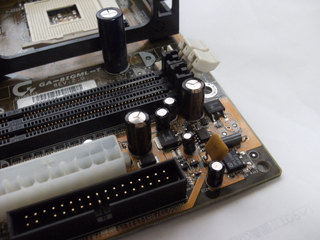

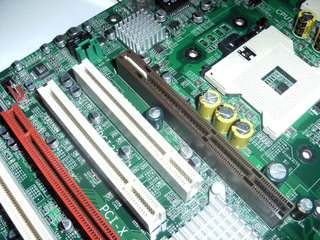

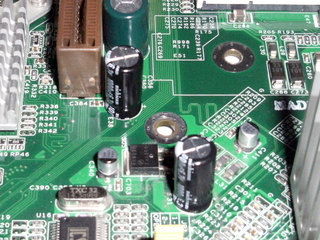

そして、拡張スロット周辺になりますと、今度は台湾メーカーのコンデンサに格が下がるようです。AGPスロットとPCIスロットの間の緑色のコンデンサ、よく見ると頭が膨らんでいます。

そして、拡張スロット周辺になりますと、今度は台湾メーカーのコンデンサに格が下がるようです。AGPスロットとPCIスロットの間の緑色のコンデンサ、よく見ると頭が膨らんでいます。

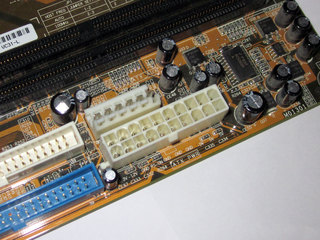

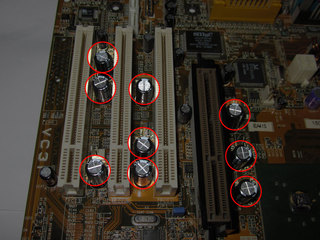

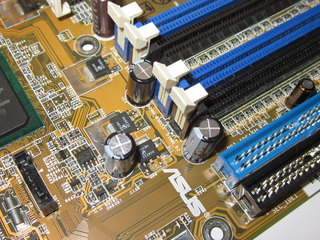

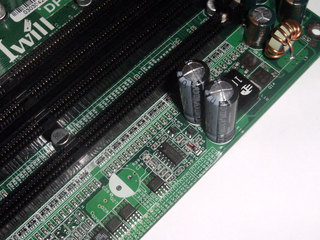

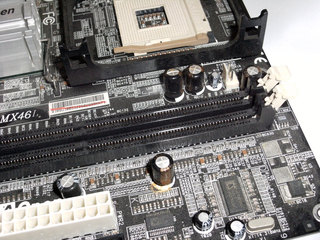

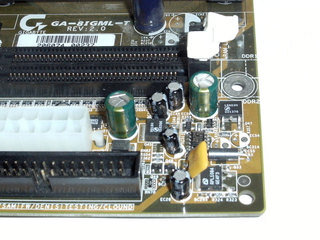

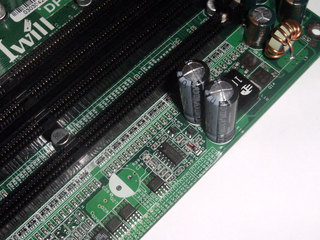

メモリスロット傍にも台湾製コンデンサ4本が。そのうち奥の2本が膨らんでいます。

メモリスロット傍にも台湾製コンデンサ4本が。そのうち奥の2本が膨らんでいます。

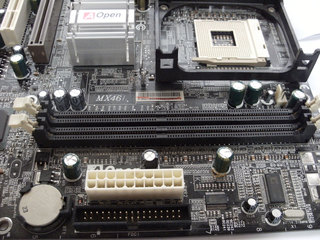

さらに反対側にも膨らんだ台湾製コンデンサが2本ありました。この特徴的な防爆弁をしたコンデンサ、調べてみるとHERMEIというメーカーのコンデンサでした。

さらに反対側にも膨らんだ台湾製コンデンサが2本ありました。この特徴的な防爆弁をしたコンデンサ、調べてみるとHERMEIというメーカーのコンデンサでした。

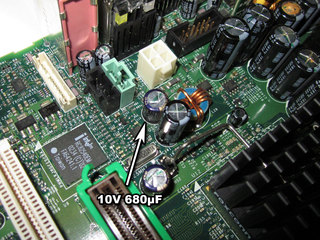

AGPスロット傍の2本の小さなコンデンサはまだ膨らんでいませんでしたが、将来的に膨らむことが予想されるため交換対象としました。

AGPスロット傍の2本の小さなコンデンサはまだ膨らんでいませんでしたが、将来的に膨らむことが予想されるため交換対象としました。

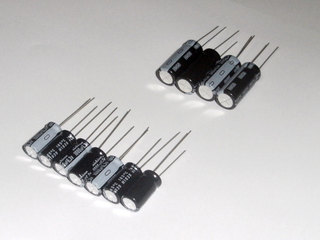

取り外したコンデンサ。8年間お疲れ様でした。

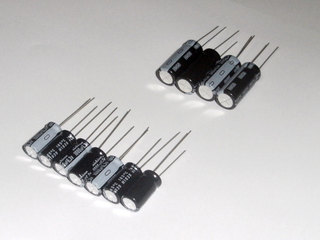

交換に使用するコンデンサ

すべてニチコンのHMを使用します。

メモリスロット付近の大きいコンデンサ4本

→ニチコン低ESRアルミ電解コンデンサ UHM0J332MPD 6.3V 3300μF 10φ×25mm 4本

拡張スロット付近やメモリスロット付近の小さいコンデンサ7本

→ニチコン低ESRアルミ電解コンデンサ UHM0J102MPD 6.3V 1000μF 8φ×15mm 7本

まずはコンデンサ密集地帯から。メモリスロット付近の5本を取り付けます。それにしても新品のコンデンサの艶はいつ見ても萌えますね。

メモリスロット傍その2.小さいコンデンサ2箇所も交換。

メモリスロットとチップセットの中間付近に位置する大きいコンデンサ。こちらも交換しました。

AGPスロット傍の2本も無事交換し、

最後にAGPスロットとPCIスロットの間にある小さいコンデンサを交換して完了です。

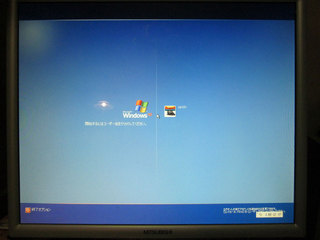

その後依頼者様にマザーボードを返送し、動作確認をお願いしたところ「無事起動しました。今までの不調が嘘みたいに快適です。」とのご報告を頂きました。